Эмбриональные стволовые клетки человека: Наука, этика и будущее использование

Перспективы из лаборатории ЭКО

Авторы: профессор, доктор Даррен Гриффин и Гай Гриффин

Профессор-исследователь: Университетский колледж Лондона, Кентский университет, Королевский ветеринарный колледж Лондона и бакалавриат по биохимии Саутгемптонского университета

Мир ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и генетики в основном связан с диагностикой генетических заболеваний у человеческих эмбрионов. В общем, мы изучаем и внедряем новые способы диагностики заболеваний. Мы спорим о том, следует ли нам секвенировать целые геномы, обвиняем ли нас в «игре в бога» с помощью «дизайнерских детей» и манипулируем ли мы генами человеческих эмбрионов. Однако время от времени наше сознание затрагивает тема эмбриональных стволовых клеток человека (ЭСКЧ).

Table of Content

Что такое стволовые клетки?

Стволовые клетки недифференцированы, и смысл их использования в исследованиях и медицине заключается в том, что они обладают огромным потенциалом превращения во множество типов специализированных клеток.

Для их описания используется множество терминов: «тотипотентный» — способность превращаться в любой тип клеток человеческого организма, включая плаценту; «плюрипотентный» — способность превращаться в большинство типов человеческих клеток или «мультипотентный» — способность превращаться в достаточно большое количество типов.

Каждый из этих терминов по определению обозначает более ограниченный диапазон и полезность, но «тотипотентный и плюрипотентный», а также «плюрипотентный и мультипотентный» иногда используются как взаимозаменяемые.

Эмбрионы ЭКО человека — это, по сути, клубок эмбриональных стволовых клеток человека (ЭСКЧ), и их способность дифференцироваться в любой тип клеток обуславливает интерес к ним как для революционных методов лечения, так и для фундаментальных научных исследований.

Стволовые клетки, отличающиеся от других типов клеток в организме, обладают двумя ключевыми качествами:

способностью к неограниченному самообновлению (для большинства типов) и способностью дифференцироваться в специализированные клетки.

Исходя из происхождения и потенциала дифференцировки, стволовые клетки можно разделить на две основные категории:

эмбриональные стволовые клетки и стволовые клетки взрослого организма.

Взрослые стволовые клетки можно индуцировать к плюрипотентности (индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — iPSCs), но это совершенно другая область, которая здесь не рассматривается. Кроме того, здесь не рассматриваются новые техники клеточного перепрограммирования, которые были адаптированы для процесса трансдифференцировки, способности клеток переключаться с одного специализированного типа клеток на другой напрямую, иногда без обратного превращения в менее специализированную клетку.

Скорее, мы будем иметь дело только с клетками, полученными непосредственно из человеческих эмбрионов ЭКО; в практическом смысле это означает клетки, полученные благодаря щедрости пациентов ЭКО, пожертвовавших свои эмбрионы для исследований, несмотря на то, что изначально они стремились найти решение проблемы бесплодия или риска передачи генетического заболевания.

Благодаря усилиям этих бескорыстных людей стволовые клетки стали играть ключевую роль в регенеративной медицине и биомедицинских исследованиях. Именно уникальность их свойств поднимает наиболее актуальные этические вопросы.

То есть каждый эмбрион потенциально является человеческой жизнью и, следовательно, заслуживает достоинства и уважения, которых требует такой статус. Эмбрионы, полученные в результате ЭКО, и стволовые клетки, полученные из них, несомненно, чрезвычайно ценны для исследований и потенциальных методов лечения, но баланс между их потенциальной пользой и понятными этическими проблемами, которые вызывает их использование, — дело тонкое. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — это то, что не все с этим согласятся.

Получение эмбриональных стволовых клеток человека (ЭСКЧ)

Все ГЭСК начинают свою жизнь в клинике ЭКО.

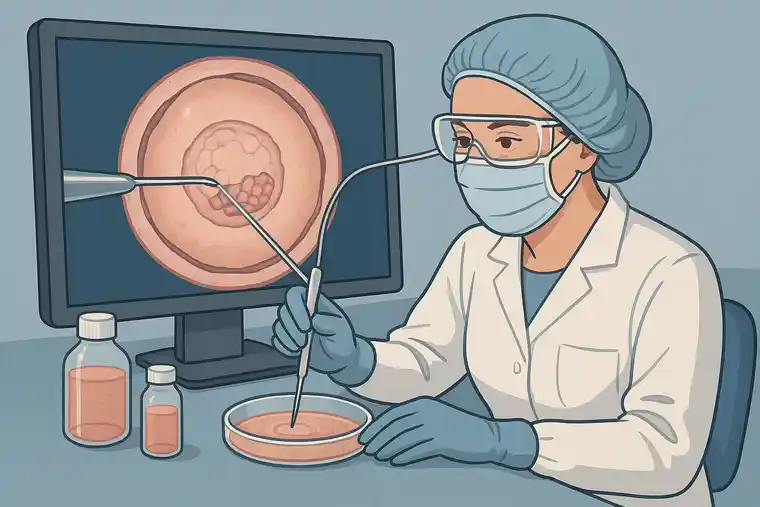

Человеческие яйцеклетки забираются с помощью ультразвуковой аспирации из яичника.

После контакта или инъекции спермы часть из них превращается в одноклеточную зиготу с уникальной генетической конституцией. Одна клетка превращается в две, две — в четыре, четыре — в восемь, и в течение нескольких дней образуется маленький шарик, называемый «морула» (этот же термин используется для обозначения плода малины или ежевики).

Первая стадия дифференцировки происходит примерно на пятый день после оплодотворения, когда примерно половина эмбрионов формирует «внутреннюю клеточную массу» — это, как и следует из названия, шарик клеток в центре. Он окружен полым шаром клеток, называемым трофэктодермой, а остальную часть «пустоты» занимает заполненная жидкостью полость, называемая бластоцель. Внутренняя клеточная масса при имплантации может стать ребенком, а трофэктодерма — плацентой.

Опытный эмбриолог выделяет hESC, микроманипулируя внутреннюю клеточную массу и помещая ее в культуральную посуду.

После этого за дело берутся клеточные биологи и, используя свои знания о процессах развития, направляют клетки по путям дифференцировки, соответствующим их специфическому применению. hESC обычно растут компактными колониями на фидерных слоях фибробластов, которые производят внеклеточный матрикс для прикрепления клеток и кондиционируют культуральную среду паракринными факторами.

Белковые подложки (например, матригель, ламинин, витронектин) и синтетические матрицы также могут быть использованы для получения и/или культивирования клеток. hESC могут пролиферировать неограниченно долго, сохраняя при этом свои плюрипотентные характеристики. Такое сочетание ЭКО и молекулярной клеточной биологии открывает возможности для развития человека, моделирования заболеваний и тестирования лекарств:

Потенциальные области применения гЭСК

Сферы применения технологии hESCl очень широки:

- В регенеративной медицине ГЭСК перспективны для восстановления поврежденных тканей и органов. Например, они могут быть дифференцированы в сердечно-сосудистые клетки для лечения заболеваний сердца или нейронные клетки для восстановления повреждений позвоночника.

- При моделировании заболеваний и тестировании лекарств клеточные биологи используют гЭСК для создания специфических типов клеток, имитирующих заболевания. Например, кардиомиоциты, полученные из гЭСК, используются для изучения таких заболеваний, как сердечная аритмия, а также для проверки безопасности и эффективности лекарств.

- В области генной терапии hESC могут быть генетически модифицированы для исправления мутаций, связанных с генетическими нарушениями, что позволяет получить потенциальное лекарство от таких заболеваний, как муковисцидоз или мышечная дистрофия.

- В мире трансплантации органов возможность создавать органы или ткани из гЭСК может решить проблему нехватки донорских органов, сократив время ожидания и количество отказов, связанных с трансплантацией.

- В исследованиях рака гЭСК могут помочь в понимании биологии рака, позволяя исследователям изучать самые ранние стадии формирования опухоли и тем самым определять новые терапевтические мишени для лекарств.

Поэтому совершенно очевидно, что значительная часть будущего медицины лежит в области исследования гЭСК, предлагая возможности лечения широкого спектра заболеваний в тандеме с собственными механизмами исцеления организма. Они позволят получить фундаментальные знания, однако эта область сталкивается с множеством этических дилемм, ставящих вопрос между моралью и развитием научных инноваций.

Этические проблемы

Миру ЭКО не чужды этические дилеммы: Когда Боб Эдвардс и Патрик Стептоу произвели на свет первого в мире ЭКО-ребенка Луизу Браун, во многих кругах было выражено возмущение.

Когда в результате усилий Алана Хэндисайда по преимплантационной генетической диагностике появились близнецы Мандэй, нас обвинили в том, что мы «играем в Бога» и производим «дизайнерских детей».

Концепция братьев и сестер-спасителей породила такие фильмы, как «Хранитель моей сестры», а теперь возможность секвенировать целые эмбриональные геномы или редактировать гены эмбрионов ЭКО ставит новые этические проблемы.

Этические проблемы заключаются в том, что тотипотентная масса внутренних клеток может рассматриваться, по мнению некоторых, как потенциальная или настоящая человеческая жизнь. Создатель первых изолированных эмбриональных стволовых клеток Джеймс Томпсон однажды сказал: «Если исследования эмбриональных стволовых клеток человека не вызывают у вас хотя бы небольшого дискомфорта, значит, вы недостаточно об этом задумывались».

Именно по этой причине мы решили написать эту книгу о сочетании отца и сына. Каждый из нас имеет по 50 % генома друг друга, разная доля которых присутствовала у наших предков и, если повезет, будет присутствовать у наших потомков.

Хотя ни один из нас не является продуктом ЭКО, мы оба когда-то были эмбрионами с внутренней клеточной массой — наши клетки могли бы иметь совсем другую судьбу, став объектом исследований с помощью гЭСК.

Предлагаются различные аргументы в пользу того, что делает человеческую жизнь значимой: ее потенциал, ее жизнеспособность, ее сознание, ее разумность. Подобная терминология неизбежно вносит разногласия в спор, поскольку научного ответа на эти вопросы не существует.

Существует ли определенный возраст, когда зарождается сознание?

Например, самое раннее воспоминание близкой подруги — складывание оригами в платье в возрасте четырех лет. Ни один здравомыслящий человек не станет всерьез утверждать, что четырехлетний ребенок не достоин жизни из-за отсутствия у него сознания (если это действительно так), но вопрос о том, на каком этапе развития мы должны считать эмбрион или плод разумным существом, интригует.

Действующее законодательство многих стран позволяет, с согласия родителей, использовать «запасные» эмбрионы для исследования ГЭСК по этическим соображениям.

Если хотите, сравните это с делом Юлиуса Халлервордена — нацистского ученого, которому приписывают открытия, углубившие наше понимание церебрального паралича и многих видов рака мозга , но он сделал это, используя мозг уже умерших жертв евгеники (которые в противном случае были бы похоронены или кремированы).

Был ли он неправ, воспользовавшись этой возможностью исследовать мозг?

Несет ли он моральную ответственность за использование этих образцов (или, наоборот, за отказ от их использования) с перспективой спасти больше жизней в будущем?

Утверждается, что хирургия получила значительное развитие благодаря сомнительной практике Берка и Хейра, раскапывавших кладбища в Эдинбурге. Жизни были неизбежно спасены, но достоинство человеческой жизни все же было затронуто.

Этика как добродетель Аристотеля утверждает, что мораль основана на цели, т. е. хороший солдат — это тот, кто хорошо выполняет свои обязанности. Сделает ли это Халлервордена «хорошим ученым», а значит, его действия морально правильными?

С другой стороны, если встать на точку зрения кантовской деонтологии, можно ли утверждать, что в погоне за инструментами для исследований он пренебрег своим врачебным долгом — в первую очередь сохранить человеческую жизнь (главный принцип клятвы Гиппократа — «не навреди»)?

В сущности, этическая основа для и против КБМ строится на следующем:

- Моральный статус эмбриона: противники ГЭСК утверждают, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, тем самым приравнивая использование эмбриона для получения ГЭСК к убийству. Эту точку зрения поддерживают некоторые религиозные убеждения и философские взгляды.

- Утилитарная перспектива: Сторонники ГЭСК утверждают, что потенциальные преимущества ГЭСК, облегчение страданий и развитие научных знаний часто перевешивают этические проблемы.

- Регулирование и руководящие принципы: этический надзор имеет решающее значение в исследованиях с использованием гЭСК, однако страны сильно различаются по своим руководящим принципам, что может вызвать проблемы во всем мире.

- Альтернативы существуют: ИпСК потенциально могут предложить решение, которое снимет некоторые этические проблемы.

Однако вопросы по поводу ГЭСК не исчезнут в ближайшее время, поскольку они будут играть огромную роль в сравнении с ИПСК для проверки их эффективности. ИПСК по-прежнему очень полезны, но мало кто будет утверждать, что они так же полезны, как ГЭСК, для всех применений.

Этический вопрос использования ГЭСК — это глубокий колодец этики, не имеющий правильного ответа. Даже с учетом растущего использования iPSCs, hESCs, вероятно, останутся с нами еще некоторое время.

Технические проблемы

В конечном итоге hESC являются неотъемлемой частью биологии развития. Однако возможность их эффективного использования зависит от истинного понимания того, как они развиваются и через какие процессы проходят. Поэтому, несмотря на их огромный потенциал, они все еще имеют ряд проблем, препятствующих их широкому применению:

Иммунное отторжение: организм может распознать ГЭСК как чужеродное вещество.

Опухолегенность: Существует риск образования опухолей из пересаженных стволовых клеток, так как их неконтролируемая пролиферация может привести к развитию тератом.

Стандартизация и контроль качества: Для того чтобы терапия на основе гЭСК была эффективной, крайне важно установить стандартизированные процессы культивирования, дифференцировки и тестирования клеток. Различия в этих процессах приведут к несовместимым результатам при клиническом применении.

Общественное восприятие и финансирование: Продолжающиеся дебаты вокруг этических последствий исследований с использованием гЭСК, безусловно, могут замедлить возможности финансирования и общественную поддержку.

Таким образом, мы, ученые как нынешнего, так и будущего поколения, должны продолжать взаимодействовать с общественностью, рассказывая о потенциальных преимуществах и этических принципах, регулирующих исследования, особенно в отношении гЭСК.

Бластоиды: Новые инновации из лаборатории ЭКО

Бластоиды — это синтетические конструкции, напоминающие человеческие ЭКО-бластоцисты; они становятся важным инструментом в исследованиях ГЭСК, поскольку, как и iPSC, позволяют обойти некоторые этические проблемы, связанные с использованием ГЭСК.

Бластоцисты больше похожи на ГЭСК, чем на ИПСК, то есть они содержат важные сигнальные пути, которые управляют дифференцировкой клеток, и имитируют ключевые свойства природных бластоцист, такие как внутренняя клеточная масса и трофэктодермоподобные компартменты.

Бластоиды обладают существенными характеристиками, которые крайне важны для понимания того, как развиваются эмбриональные стволовые клетки, например, для изучения динамики клеточно-клеточных взаимодействий и формирования клеточных линий. Однако бластоиды обычно не рассматриваются как эмбрионы , поэтому исследования бластоидов обходят стороной многие этические проблемы, связанные с ГЭСК.

Однако, как и в случае с гЭСК, исследования бластоидов не только расширяют наши представления о биологии развития, но и обладают огромным потенциалом для инновационного применения в регенеративной медицине, открытии лекарств и моделировании врожденных заболеваний.

Благодаря точным манипуляциям с условиями формирования бластоидов ученые могут изменять пути дифференцировки, что облегчает изучение различных нарушений развития и заболеваний. Бластоиды служат платформой для тестирования терапии заболеваний, влияющих на раннее эмбриональное развитие.

Например, если исследователи хотят изучить влияние определенных генетических мутаций, связанных с врожденными нарушениями, они могут ввести эти мутации на начальных стадиях развития бластоида и проанализировать полученные в результате фенотипы.

Этот потенциал расширяет возможности бластоидов как жизнеспособной модели для понимания различных заболеваний, что приведет к прорыву в целевой терапии.

Еще одно перспективное применение бластоидов связано с регенеративной медициной. Благодаря способности генерировать различные типы клеток бластоиды потенциально могут помочь в создании органоидов или даже тканей органов для трансплантации.

Благодаря целенаправленной дифференцировке исследователи могут направлять бластоидов на развитие определенных тканей, предлагая новые пути для регенеративных стратегий, которые могут восстанавливать поврежденные органы или лечить дегенеративные заболевания.

Бластоиды также представляют собой новый подход на предварительных этапах поиска лекарств. Исследователи могут использовать эти конструкции для тестирования реакции лекарств в клеточной среде, которая очень похожа на ранние стадии развития, что открывает путь к выявлению лекарств, которые могут повлиять на поведение и дифференцировку стволовых клеток.

Это позволяет повысить эффективность фармацевтических препаратов, поскольку исследователи могут обнаружить, какие соединения эффективно стимулируют или ингибируют определенные пути в клетках человека.

Таким образом, бластоиды представляют собой революционный инструмент в исследовании эмбриональных стволовых клеток человека.

Их этические преимущества в сочетании с их способностями, сходными с возможностями hESC, могут, по сути, произвести революцию в подходе к биологии развития и терапевтическим вмешательствам.

Будущее исследований гЭСК

hESC (и, в некоторой степени, бластоиды) обладают огромными возможностями, которые мы, ученые, только начинаем осваивать.

В сочетании с редактированием и усовершенствованными методами тканевой инженерии гЭСК обладают огромным потенциалом:

- Персонализированная медицина: Линии стволовых клеток, ориентированные на конкретного пациента и учитывающие уникальные генетические профили, что позволяет разрабатывать индивидуальную терапию, которая минимизирует отторжение и повышает эффективность.

- Совместные международные исследования: Глобальное сотрудничество ускоряет процессы исследований и стандартизации, способствует обмену знаниями и методиками, что может привести к более быстрому прогрессу в данной области.

- Интеграция с другими технологиями: Объединение исследований ГЭСК с другими развивающимися технологиями, такими как искусственный интеллект и биоинформатика, может произвести революцию в подходе клиницистов и ученых к заболеваниям и протоколам лечения.

- Продолжение этического диалога: Постоянные дискуссии об этических аспектах использования гЭСК будут иметь решающее значение наряду с привлечением общественности и прозрачным обсуждением. Только так мы сможем справиться со всеми сложностями, связанными с этическими последствиями исследований стволовых клеток.

Заключение

Эмбриональные стволовые клетки человека (ЭСКЧ) являются одним из самых интригующих и спорных направлений в современных биомедицинских исследованиях. Их способность изменить медицину с помощью регенеративных методов лечения, моделирования заболеваний и тестирования лекарств неоспорима.

Однако эти многообещающие перспективы должны быть сопоставлены с глубокими этическими дилеммами, касающимися морального статуса эмбрионов.

По мере развития исследований появление альтернативных источников стволовых клеток — iPSCs, трансдифференцировки и бластоидов — неизбежно снимет некоторые этические проблемы, обеспечив при этом аналогичные преимущества. Несмотря на это, они вряд ли станут «панацеей», и ГЭСК по-прежнему будут оставаться в центре внимания исследователей, вызывая постоянный диалог между учеными, специалистами по этике и общественностью о будущем этой технологии и ее социальных последствиях.

Осмысление и решение этих сложных проблем поможет определить направление развития медицинской практики, способной повлиять на миллионы людей благодаря новаторским методам лечения и более глубокому пониманию биологии человека.

Область исследований ГЭСК зародилась в лаборатории ЭКО и остается динамичной по сей день. Ее развитие, несомненно, определит курс медицинской науки для профессоров, студентов и последующих поколений.

МедКлиникс предлагает качественное лечение стволовыми клетками в Стамбуле, Турция, по доступным ценам! Свяжитесь с нами прямо сейчас для подробной консультации!

Оставайтесь в курсе событий

Следите за нашим блогом, чтобы узнать о новейших медицинских и эстетических процедурах, советах по поддержанию здоровья зубов и вдохновляющих историях успеха пациентов.

Краткая биография Профессор, доктор Даррен Гриффен

Даррен Гриффин — профессор генетики Кентского университета, специализирующийся на цитогенетике и репродуктивной генетике. Его исследования посвящены биологии хромосом, фертильности и преимплантационной генетической диагностике. Являясь видным деятелем в своей области, профессор Гриффин является автором многочисленных научных публикаций и активно участвует в научной коммуникации и образовании. Он также сотрудничает с сайтом UniversityTech.io, способствуя прогрессу на стыке генетики и технологий.

Получите бесплатную консультацию

- Нуждаетесь в руководстве и поддержке?

- Поговорите с реальным человеком из МедКлиник!

- Давайте вместе найдем идеального врача.